中信海直,从碧海蛟龙到低空雄鹰的“海天双栖”战略。

当全球资本追逐eVTOL飞行汽车时,一家深耕深海四十年的中国企业,正悄然架起连接海洋与天空的云梯。

中海油背后的“空中生命线”。2024年渤海湾的惊涛骇浪中,一架EC225直升机顶着十级强风降落在钻井平台,这是中信海直第50000小时海上石油飞行任务。

在这片占全国海洋油气产量80%的海域,中信海直构筑了难以撼动的统治力。渤海、南海部分区域市场份额100%。84架航空器占全国通航直升机总量15%。四大直升机场覆盖中国全部海上油田。

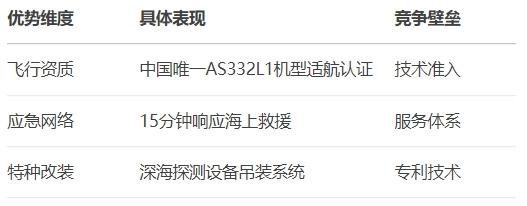

“海上平台就是移动的孤岛,我们是唯一的空中桥梁。”飞行队长道出业务本质。这种刚需绑定使中海油连续三年贡献67%以上营收,2025年一季度合同负债激增260%,预示超8000万吨油气产量带来的持续需求。更深远的是其深海卡位,当中国海洋石油勘探迈向超深层,中信海直改造的KA-32T直升机成为全球少数能胜任深海吊装作业的机型,单架次运力达5吨。

中信海直深海业务护城河。

eVTOL时代的“空中路网”蓝图。

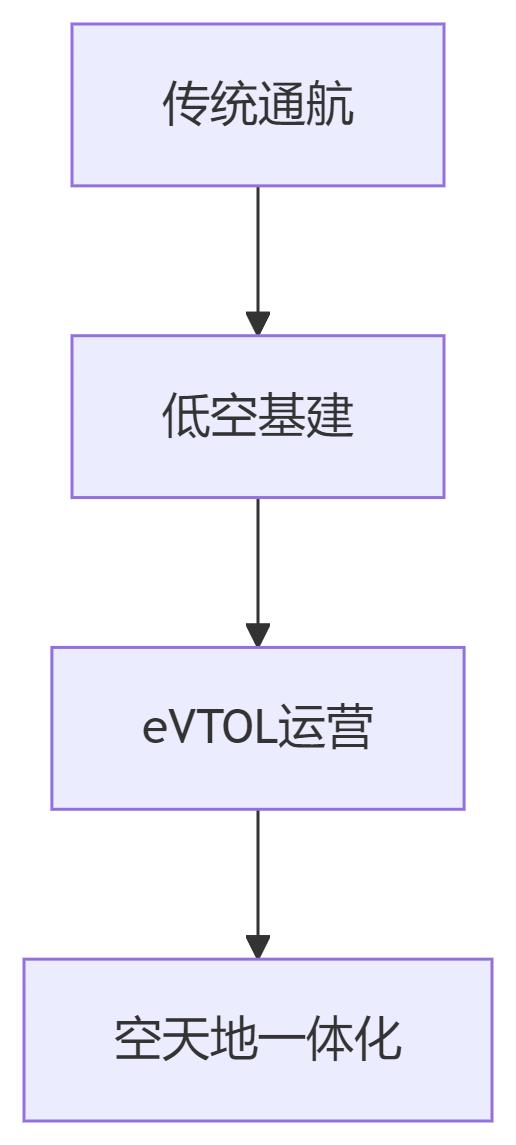

2025年春晚,亿航EH216-S飞行汽车从天而降的瞬间,中信海直董事长杨威在指挥中心露出微笑,这架获得全球首张适航证的eVTOL,正运行在中信海直建设的低空航线上。公司以三级跳布局天空。

战略卡位堪称精妙。2023年联手德国Lilium,引进垂直起降飞行器技术。2024年签约吉利沃飞长空,共建eVTOL运维标准。2025年开通深圳-珠海航线,9条线路单日飞行超百架次。

更关键的是其基建先手在深圳建成的全国首个城市空中交通(UAM)示范中心,集成飞行调度、能源补给、气象服务系统。“未来低空经济的核心不是飞行器,而是空中交通管理系统。”杨威在博鳌论坛的断言,正通过“低空+铁路”跨海联运项目落地——乘客从高铁站直接转乘直升机,时间比陆路缩短70%。

重资产模式下的平衡术。

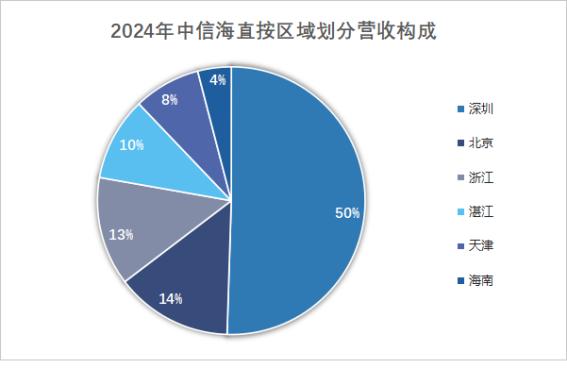

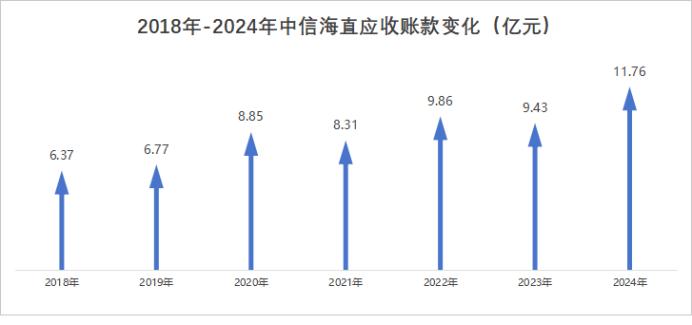

翻开中信海直财报,一组矛盾数据揭示行业特性。增长曲线营收从2016年11.72亿增至2024年21.63亿,净利润翻三倍。资产重负固定资产占比33.84%,年折旧超4.75亿。现金流挑战应收账款达营收54%(11.76亿),周转天数187天。

但精妙的运营平衡术正在化解压力。

1. 轻资产转型与Lilium采用“运营分成”模式,避免eVTOL采购重投入。

2. 设备循环旧直升机改装为训练机,残值利用率提升30%。

3. 多元变现飞行培训业务毛利率达58%,成新利润池。

2025年更显战略定力:在eVTOL热潮中坚持“三步走”——先航线运营(2024)、再基建输出(2026)、后数据服务(2028)。正如CFO在业绩会所言:“我们不造飞行汽车,要做低空时代的中国联邦快递。”

海洋与天空的共振效应。

站在“海洋强国”与“低空经济”的交汇点,中信海直迎来历史性机遇。深海风电爆发2025年海上风电装机量激增40%,直升机吊装需求缺口达2000架次。低空物流革命顺丰无人机配送网络接入中信航路管理系统。空海联动南极科考站采用“直升机+无人机”双模式补给体系。

“从钻井平台到城市天台,垂直起降将重塑空间价值。”技术总监展示的沙盘上,渤海油田的EC225与深圳CBD的EH216-S通过同一调度系统联动。这种海空协同正在转化为具体收益,海洋工程业务毛利率(32%)反超传统石油运输(28%),低空旅游航线客单价达2000元仍供不应求。

中国通航的升维之路。

中信海直的四十年,是中国低空产业从追赶到引领的缩影。1980-2000石油勘探的“空中驼队”。2001-2020深海开发的“钢铁雄鹰”。2021-2040空天一体化的“数字神经”。

当KA-32T直升机在“深海一号”平台吊装完最后一段管道,同一组飞行员转场驾驶沃飞长空eVTOL运送急救器官,这种无缝切换的能力,正是中信海直最深的护城河。在低空经济万亿蓝海中,这家企业证明,真正的产业王者,既能深耕大地,亦能定义天空。

“我们的跑道在海上,更在云端。”杨威办公室悬挂的《碧海蓝天图》,恰是这家“海天双栖”企业的最佳隐喻。当eVTOL划破都市天际线,当直升机穿越深海暴风眼,中信海直的升空之路,正通向中国通航的未来之巅。

注:(声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)