爱尔眼科慈善迷路,捐的钱又赚回来了

作者 | 深水财经社 韩峻

2025年9月,爱尔眼科再度荣登“中国慈善榜”,其年度捐赠总额高达2.17亿元(含物资),在1182家上榜企业中位列第19位。

然而,网易清流工作室近期的一篇调查报道《眼科医院慈善资金回流疑云:爱尔眼科等善款“左手倒右手”》,却揭示了光环背后的另一面:

爱尔眼科通过给不同的慈善基金会捐赠资金,最终善款通过隐秘路径回流至企业自家账户。

这种“左手捐钱、右手收钱”的运作模式,被指可能通过慈善行为赚取医保基金差价。一时间,爱尔眼科是否骗取善款差价、是否假慈善真盈利引人关注。

“慈善闭环”

善款从爱尔眼科流出,又流回爱尔眼科。

这一看似循环的慈善路径引发了外界广泛质疑。

公开资料显示,湖南爱眼公益基金会成立于2015年,由爱尔眼科发起。作为一家非公募慈善基金会,其收入主要来自爱尔眼科的关联公司。

2024年年报显示,湖南爱眼公益基金会捐赠收入达2.52亿元,其中爱尔眼科全资子公司山南优视医疗器械有限公司就单独贡献了4600万元。

在爱尔眼科的慈善资金流转链条上,另一公益基金会(下称“H基金会”)是其中重要一环。

据悉,2021年至2024年,湖南爱眼公益基金会连续四年向H基金会支付了1403.1万元、919.94万元、1970.35万元和1291.8万元,用于“眼病防治”或“眼健康公益”。

随后,H基金会将多笔资金转给了爱尔眼科的关联子公司,用于“救助困难致盲性眼部患者”等项目。

更引人关注的是,2022年,爱尔眼科通过自家关联的基金会捐款,要求受助者必须到指定的爱尔眼科医院消费,善款最终回流至爱尔眼科。

据公开报道,这一模式涉及桂林爱尔眼科医院、玉林爱尔眼科医院等分支机构。

如果仅仅是善款回流,还只是慈善公信力问题,但爱尔眼科在为患者“义诊”过程中还被指赚取了医保差价。

被质疑骗保

近年来,关于爱尔眼科骗保的消息就没有“消停”过,其分支机构骗保事项频频被曝光。

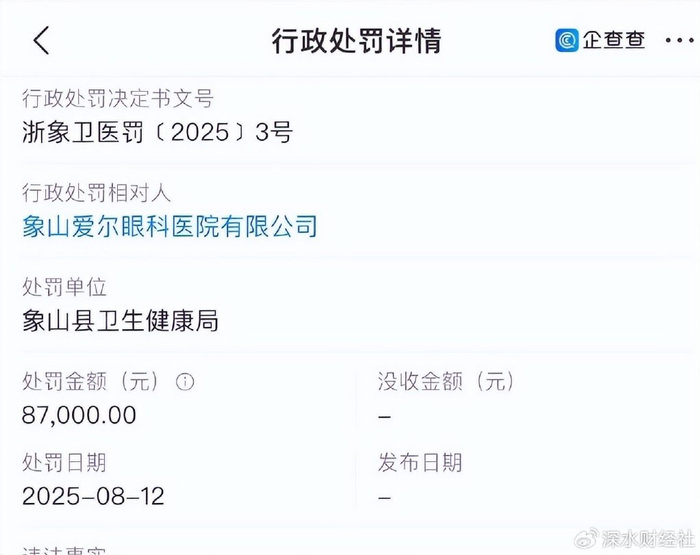

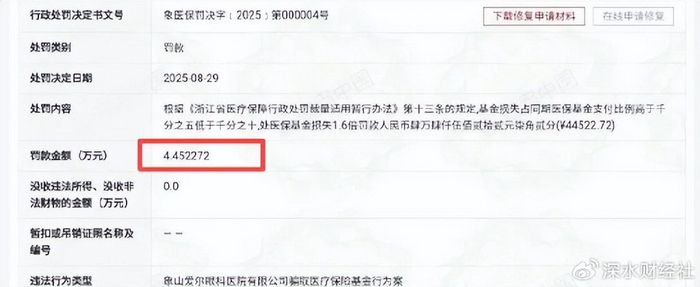

2023年11月至2025年5月期间,象山爱尔眼科医院开设“目录外项目睑板腺检查串换成医保目录内项目角膜地形图检查收费”并纳入医保基金支付,存在串换项目收费的违法行为。

该医院被罚款共计13.15万元。

2024年,阳江爱尔眼科医院存在超标准收费、超医保支付范围、超执业范围执业、项目内涵不符等违规行为,违规使用医保基金2.24万元被追回。

2025年7月,因违法违规使用医保基金,本溪爱尔眼科医院有限公司被处罚9.2万余元。

不仅如此,多年前,就有媒体报道爱尔眼科打着“义诊”下乡名义,诱导老人到其医院做白内障等手术。

老人不出一分钱,只需将医保卡交给医院。投诉者质疑,这些老人是否真的都需要做手术,做了什么样的手术,老人自己并不真正知晓。

随着慈善质疑与骗保处罚频现,爱尔眼科的基本面也面临挑战。

从2011年开始,爱尔眼科频繁推进同业并购,资产规模不断扩大。截至2025年6月底,公司总资产达352.69亿元,较2011年底的17.22亿元增长超19倍。

然而,2024年开始,爱尔眼科的业绩增速明显放缓。2024年,公司实现的营业收入、归母净利润分别为209.83亿元、35.56亿元,同比增长3.02%、5.87%,年度增速均创新低。

2025年上半年,爱尔眼科实现的营业收入为115.07亿元,同比增长9.12%;但归母净利润为20.51亿元,较上年同期仅增加107.58万元,增幅仅为0.05%。其中,第二季度,公司归母净利润10.01亿元,同比下降12.97%。

善与利的边界

爱尔眼科的案例并非孤例。

在商业与慈善的边界上,多家企业曾面临类似质疑。

华厦眼科同样被曝通过向多家慈善机构直接或间接捐款,而这些善款最终又会通过各种隐秘路径回流到至华厦眼科各地子公司。

厦门观音寺慈善基金会便是这个模式下的其中一家慈善基金会。

2023年,该基金会向福州眼科医院有限公司、华厦眼科医院集团宁德眼科医院有限公司合计支付了1300万元。

在网易清流的报道下方有句评论,“企业做慈善本来就不容易,如果真有问题,爱尔应该会主动整改的”。

不得不承认,现阶段企业做慈善真的不容易,但如果慈善与商业的界限变得模糊,企业既赢得了名声,又获得了经济回报,这种情形下企业还愿意整改吗?

要知道,慈善的本质是给予而非回报。

当企业试图用商业逻辑解读慈善行为,最终可能既丢了信誉,也失了市场。