迈瑞低估值的背后,其并购边际效益正在递减

文丨胡昊

回顾过去十年,中国医药、医疗服务、以及医疗器械领域是整个资本市场里表现最为出众的行业板块之三,他们稳定的增长态势、优异的利润结构、以及高倍数的市场估值给一众投资者带来了十分可观的资本收益。

2015 年是中国医改的关键节点,国务院在体制改革中明确公立医院改革、分级诊疗、医保支付方式改革等核心任务,推动医疗需求从 “治病” 向 “健康管理” 转型;同时配套产业扶持政策,一方面推动高端设备国产化,另一发面明确要求公立医院优先采购国产设备。

一轮医疗新基建就此拉开序幕,国内县级医院和基层医疗机构相继开启设备升级。

这一背景下,彼时还在纽交所的迈瑞医疗于 2015 年 6 月宣布启动其私有化进程,通过三位公司管理层(即李西廷、徐航、成明和)所组成的买方,以总价 24.6 亿美元对价(其中包括境外贷款的 20.5 亿美元)最终在 2016 年 3 月完成私有化交易。

这种以类似 “私人举债” 为主要形式的私有化交易本身,体现出迈瑞押注未来趋势增长的前瞻性和赌性,这也是其之后长期且稳定保持 CAGR 超 20% 的因素之一,此后迈瑞以绝对的规模优势和地位成为国内医疗器械领域的白马股。

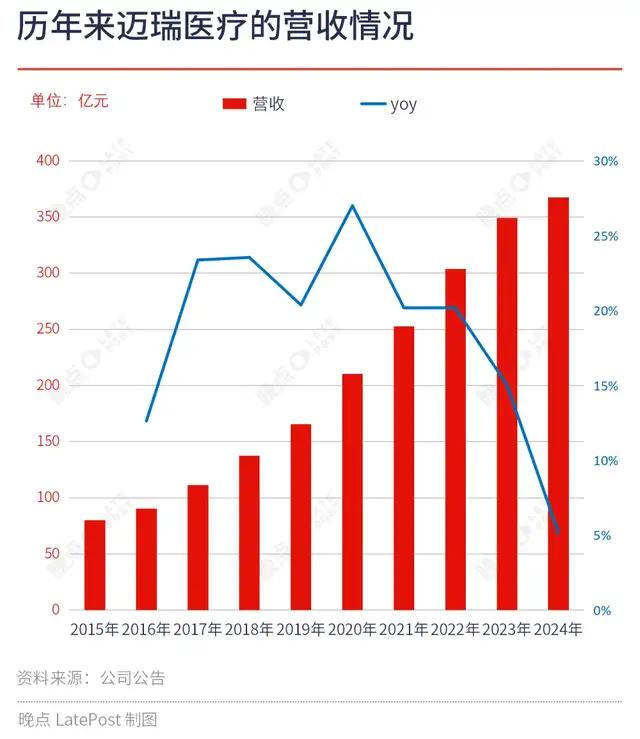

但随着近年来宏观环境以及行业情况的变化,2024 年迈瑞的营收和利润增速已经明显回落至 5% 和不足 1% 的水平,2025Q1 进一步降至-12% 和-18%,市场越来越关注迈瑞未来的增长形势和逻辑。

近期有外媒传出迈瑞正筹划在香港进行二次上市,拟募集资金 10 亿美元,就着这一话题,这篇文章将试着展现如下内容:

- 限制如今迈瑞估值和市值的原因大体是什么?

- 在如今的市场环境下,迈瑞外延并购的逻辑方法还能否延续其效果?

- 未来迈瑞能否复制更多类似惠泰医疗的并购案例?

总体上,迈瑞的规模增长已经逐渐与其估值/市值的增长脱钩,未来驱动迈瑞价值增长的主要因素取决于其业务所涉及的临床价值和技术突围的情况,为此,迈瑞可能要在并购模式之外,向市场展现其在专业细分市场、高值医疗领域的自研决心和实力。

海内外对比侧写:现阶段迈瑞较低估值的逻辑成因

在 A 股医疗器械板块中,迈瑞以近 3000 亿元的市值断崖式领先国内其他参与者,但如果从 PE 倍数来看,相比于其他头部公司如联影医疗的 90 倍、惠泰医疗的近 60 倍、以及 A 股整体医疗器械板块的 46 倍,迈瑞的 27 倍 PE 明显偏低。

- 进一步对比上述三家 A 股医疗器械公司,迈瑞无论在营收规模、利润结构、还是增速上都要优于行业市值第二的联影,但后者的估值却是前者的 3 倍之多;

- 尽管惠泰的营收只有 21 亿元,但其较优的利润结构和营收增速使其获得了超迈瑞一倍的估值;

- 但对比联影与惠泰,抛开规模的绝对优势,联影在利润结构和营收增速上均处于劣势,但 PE 却远超惠泰。

这大致可反映出 A 股对医药器械公司的估值差异。

- 进一步将迈瑞、惠泰、联影的主营业务进行比较:迈瑞属于综合性的医疗器械公司,业务涉及关于生命信息检测的全范围仪器、临床诊断方面的仪器和试剂、以及超声/X射线成像系统仪器等;

- 惠泰则是一家专注于心脏电生理和介入的医疗器械公司,提供心血管高值耗材,其产品主要应用在心血管微创手术中;

- 联影的产品属于高性能医学影像和放疗设备,例如核磁共振成像系统、放射治疗系统等。

从三家公司产品业务的主要形态来看,迈瑞主要涉及的是西医术前、术中、术后的生命信息检测/监护等仪器;惠泰则是专注于心血管术中的核心器械及高值耗材;联影提供的是更高层次、更具核心技术的术前诊断工具,在疾病诊断、治疗决策中起到关键性作用。

相对而言,迈瑞是以产品规模化部署和经营为主的发展逻辑,但在高价值、专业细分领域优势较弱;惠泰在高价值和高难度的心血管临床领域具备比较优势,属于押注细分赛道的发展逻辑;联影最具代表性的产品就是核磁共振仪,是一个融合了物理学、电子工程学、计算科学、和材料学等尖端科学成果的精密仪器,其产品价格、技术含量、国产替代的市场空间本身就能够反映出其发展逻辑。

很可能,这才是导致三家 A 股医疗器械公司之间 PE 差距的根本所在。

进而再把目光聚焦到五家美股医疗器械公司,在同样的对比逻辑下,美敦力 25 倍 PE 显著低于另外四家公司,这五家公司的主营业务如下:

- 美敦力是全球医疗器械营收第一的公司,2024 年营收 335.4 亿美元,其在心血管领域属于绝对龙头,此外也涉及众多医疗器械业务;

- 爱德华兹生命科学是结构性心脏病领域的技术龙头,在全球心脏瓣膜置换的市占率超 60%;

- 史赛克是全球骨科器械第三大公司,在神经技术和骨科领域具备比较优势,Mako 手术机器人(骨科/脊柱)市占率达 70%,是骨科手术精准化的标杆,还涉及内窥镜、呼吸机等医疗设备业务;

- 波士顿科学是心律管理设备全球第二大公司,微创介入技术全球领先,在电生理与肿瘤领域具备优势,业务还涉及心脏介入、肿瘤介入、外周血管等;

- 直觉外科的手术机器人全球市占率达 80%,其产品能够模拟人手动作,具备技术上的代际优势。

可见,高 PE 的美股医疗器械公司基本都在市占率、专业性、技术含金量上具备全球可比的优势,尽管美敦力在其中营收最大,但其 PE 也只有 25 倍,这跟 A 股的迈瑞基本属于一个估值水平。

事实上,在主营业务上惠泰与美敦力同属于心血管领域,但惠泰在 A 股能够获得 57 倍 PE。

这背后折射的是,现阶段我国医疗器械公司与美股医疗器械公司仍然存在代际上的显著差距,尽管如此,A 股市场也会将更高的估值给到联影和惠泰这类在国内具备可比技术优势和专业性的医疗器械公司。

同时也意味着,迈瑞持续增长的逻辑很可能会发生某种转变,以往简单的外延式规模增长很难驱动估值水平的提升,迈瑞需要在以规模化为主要内涵、外延式并购驱动增长的方式之上,更多地展现出其具备在专业性、尖端技术领域的自主拓展和研发能力。

大白马崛起:规模化横向并购后在 A 股获得价值重估

并购是企业运作和经营的主要形式之一,其本身蕴含着对抗竞争和实现增长的作用,企业能够通过持续并购融合企业发展资源,在快速占领市场的同时不断构建竞争壁垒。

但在实际过程中,持续并购往往会增加组织费用,当再并购一家公司所带来的边际组织费用增加额小于边际交易成本减少额时,企业继续并购就不再具备商业效益。

这种情况下,企业如果还要依循并购的增长逻辑,那么其需要花费更多的时间成本来寻找更具性价比的标的公司(即标的公司的组织成本低于市场给予的交易成本),而这一般需要借助宏观经济周期的变化。

迈瑞以生命信息与支持类产品起家,作为中国首家登陆美股市场的医疗器械公司(2006 年便登陆纽交所),先发优势给予其资金优势和跨国并购交易的机会。

进行全球化并购是医疗器械巨头快速发展的重要途径,医疗器械各细分子领域具有相对壁垒,需要长时间的研发积累才能出现成熟产品,通过并购理想的公司,可以实现新产品的快速布局。

迈瑞在上市两年后,围绕主营业务开启了并购。2008 年金融危机,迈瑞医疗以 2.02 亿美元收购美国监护仪厂商 Datascope,获得了 Datascope 在北美和西欧的直销渠道,促使其销售大幅增加,其监护和生命支持业务从 2007 年的 8 亿元大幅增长至 2008 年的近 17 亿元,迈瑞销售规模因此跃至全球第三,收购 Datascope 奠定了迈瑞规模扩张的基础。

此后,迈瑞在海内外开启了大规模并购交易:

- 2011 年投入 3977 万并购生命信息与支持公司深迈瑞科技、投入 2275 万并购体外诊断设备和试剂公司苏州惠生;

- 2012 年投入 1857 万并购体外诊断设备和试剂公司长沙天地人、投入 1855 万并购软件和信息技术服务公司浙江格林蓝德、投入 2.24 亿并购骨科公司武汉德骼拜尔、投入 5820 万并购杭州光典、投入 3731 万并购微创内窥镜产品公司上海医光;

- 2013 年投入 6.23 亿并购美国医疗影像公司 Zonare、投入 2296 万并购澳大利亚医疗公司 Ulco;

- 2014 年投入 7065 万并购体外诊断设备及试剂公司上海长岛。

截至 2014 年,迈瑞在海内外共计并购、控股 13 家公司,业务拓展至生命信息与支持设备、体外诊断、骨科、内窥镜等,营收也从 2015 年的 10 亿元增长至 78 亿元,期间 CAGR 为 23%。

大规模横向并购在丰富迈瑞产品种类、增强产品技术的同时,也使其获得了海外成熟的渠道销售网络,此时的迈瑞相较于国内医疗器械公司,无论在收入增速、产品种类、规模体量、还是海外业务占比上,都具备明显优势。

与业务高速发展不相符的是迈瑞在美国资本市场保守估值,2015 年迈瑞 PE 约为 18 倍,市值略超 200 亿元。

这与中美医疗器械行业代际差距不无关系,在美股中不乏专业性更强、价值更高、科技含量更尖端的医疗器械公司,迈瑞这种依靠外延式并购和中外市场 “技术套利” 的增长形式在美股市场的估值中不具备硬核优势。

与此同时,2015 年也是中国医改的关键时间点,国内在政策端释放了很高的增长确定性,彼时 A 股医药类公司的平均市盈率近 60 倍,而在医疗器械领域,也有综合实力不及迈瑞的公司取得了百倍 PE 的情况。

迈瑞最终于 2016 年初完成私有化,并于 2018 年底在创业板上市。

受益于宏观政策的推动,通过并购在国内获得行业优势的迈瑞再次收获了新一轮增长红利,2017 年-2022 年期间迈瑞营收增长均超 20%,市值也从 2018 年的 640 亿元一路涨至 2021 年的峰值 5600 亿元,迈瑞成为了医疗器械行业的白马股。

IVD 高增长背后:生化诊断难以带来业务估值上的进阶

随着体量、市值、声誉的持续提升,迈瑞从 2021 年再次开启了大型并购,受当时市场环境的影响,体外诊断(IVD)行业的需求强劲。

在此之前,迈瑞在该领域已经涉足了血液细胞分析仪、生化分析仪、微生物分析仪、流式细胞仪、血常规仪器、尿液分析仪、以及流水线系列等产品,此时的迈瑞 IVD 业务主要聚集在生化诊断领域的仪器制造端。

IVD 分为检测仪器和检测试剂两部分,试剂的质量直接与检测效果挂钩,而试剂原料的好坏又很大程度决定试剂质量的好坏,在此之前,迈瑞自研的试剂原料并未达到行业主流水平,长期通过外购满足生产需求。

2021 年迈瑞以 5.32 亿欧元的对价收购全球知名 IVD(体外诊断)原材料供应商海肽生物(Hytest),这不仅使迈瑞向上延伸了 IVD 上游业务,同时也填补了国内对 IVD 上游化学发光试剂的产业空白。

2023 年迈瑞再以 1.15 亿欧元收购欧洲 IVD 供应服务商 DiaSys 的 75% 股权,DiaSys 的 IVD 分销网络不仅覆盖全球 100 多个国家,而且在欧洲、亚太和拉美地区均拥有生产基地。

通过对海肽和 DiaSys 的收购,迈瑞在 IVD 业务领域打通了上游原材料的同时,更扩充了全球渠道网络,这种纵向加横向的并购能够释放出 IVD 业务更大的商业效益,2024 年迈瑞 IVD 业务的营收规模首次超过生命信息与支持类产品业务成为其最大业务类别。

但客观上,IVD 涉及的领域也很广,包括临床生化、免疫诊断、分子诊断等多个子领域,每个子领域的技术要求和市场需求各不相同,其对应的市场估值也有很大差异。

例如:

新产业是我国最早研发全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂的 IVD 厂商,也是 A 股 IVD 领域的代表性公司,目前公司产品涉及免疫、生化、以及流水线产品,营收规模大概在年 50 亿元,其利润结构长期稳定在 70%+ 的毛利率和 40%+ 净利率,营收增速也处于双位数,但其 PE 也只在 25 倍左右;

安迪诊断是 A 股一家集自有产品和代理其他品牌产品的 IVD 整体解决方案供应商,自有业务主要集中在生化诊断领域,服务网络覆盖全国绝大多数区域,在 2020 和 2021 年市场需求最旺盛、公司增长最快、以及公司市值最高的时期,其 PE 也只在 20 倍-25 倍区间;

美股上市公司 CareDx 是一家主要为心脏移植者提供有无细胞排斥反应的血液检测公司,其目前的 PE 大概为 11 倍,原因可能是其 2025H1 的营收和利润增速已下降至 5% 以内,且这一业务属于术后监测,其对应的人群和市场空间都很有限;

Veracyte 则是美股一家分子细胞学领域的诊断学公司,由收集在门诊细胞学标本得出临床可操作的基因组信息,其能够在较早阶段提高了病人护理的诊断的准确度,以 Afirma 甲状腺 FNA 分析为例,用 mRNA 的特征来识别患有甲状腺结节或侵袭性疾病的癌症患者,其 PE 超 90 倍。

通过上述海内外公司的对比可见,

- 一是新产业和迪安诊断的业务主要聚焦在免疫和生化这类相对成熟的诊断领域,支撑其增长的主要逻辑是 “国产替代”,但受限于技术成熟度高、市场规模相对有限、集采限制利润等因素,他们的估值也相对会受限制;

- 二是美股 IVD 公司 CareDx 的核心产品是检测血液中的无细胞排斥反应标志物,主要用于监测心脏移植后免疫排斥风险,虽然具备较高且明确的临床价值,但业务过于聚焦和单一,全球每年接受移植的患者非常有限(大概 5 万例),同时也面临其他公司的业务跟进,所以在美股其估值仅为 11 倍;

- 三是 Veracyte 属于是技术含量更高的分子诊断的公司,核心技术是基于 mRNA 特征的基因组分析,以 Afirma 甲状腺检测为例,通过单细胞测序和机器学习算法聚焦传统细胞学(FNA)对甲状腺结节 “良恶性难区分” 的痛点问题,能够将不必要的手术率降至 5% 的水平。

这带来了巨大的商业价值,全球约 50% 成年人有甲状腺结节,但其中仅有 5%-10% 为恶性,每年约有 1000 万例甲状腺结节手术活检,所以保险公司是非常愿意为甄别 “无效手术” 买单,同时,Veracyte 的分子诊断技术也能够拓展至乳腺、肺部等多个领域,具备横向拓展的能力,也因此具备持续高增长的空间和潜力。

现阶段迈瑞的 IVD 业务基本以生化诊断为主,分子诊断仍处于布局阶段,这导致其 IVD 业务尽管已经是其最大且增速最快的业务类别,并且还通过并购方式将业务延伸至上游试剂原材料的研发和生产领域,但其业务估值仍然受制于技术壁垒、市场规模、集采等因素影响,难以获得市场高对价。

转向高值医疗:复制 “惠泰项目” 的并购难度在加大

从整体来看,自 2023 年起迈瑞的主营业务已无法继续带动营收的持续高速增长,增速首次跌破 20%(长期以来年均 20% 的增速一直作为迈瑞的战略目标)。

这背后的原因可能是,从 2017 年-2022 年的六年时间里,迈瑞都保持着至少年均 20% 的增长,这主要来自于生命信息与支持业务在 “国产替代” 逻辑下的增长,但 2023 年和 2024 年迈瑞的营收增速分别降至 15% 和 5%(2025Q1 营收同比进一步下降至-12%),这与近年来国内医疗系统内部调整相关,导致医院对医疗器械的采购量出现下滑,迈瑞作为国内最大的医疗器械厂商必然深受影响。

而国内医疗系统的调整背后必然是内生性的系统问题,尽管从 2025 年开始医疗设备更新项逐步启动,医疗专项债发行和医疗设备的招标数据呈现改善趋势,但由于问题是内生性的(包括采购黑盒交易、医院商业效益、地方财政和社保问题等),医疗市场可能很难恢复至过去的规模水平,进而也难以支撑医疗器械公司持续且稳定增长的市场预期。

客观上,迈瑞继续通过规模化增长驱动其市值增长的逻辑也就难以得到支撑。

医疗器械可以分为医疗设备、高值医用耗材、低值医用耗材、体外诊断 4 个细分市场/行业,通过上述内容可见,迈瑞的三大业务已经涉足了医疗设备和体外诊断行业,要进一步谋求高质量发展或更高的估值倍数,其需要进入高值医用耗材领域。

在这一逻辑驱动下,2024 年迈瑞完成了对惠泰医疗的并购,后者就是国内现阶段市值最高的高值医疗耗材上市公司,代表迈瑞的并购对象已从围绕其主营业务及上下游转向更高技术壁垒、更具临床价值和商业价值的业务领域。

惠泰医疗主要业务包括电生理和血管介入两大类,产品多属三类医疗器械,技术含量较高,随着电生理、血管介入医疗器械国产化替代加速,该公司业务市场前景良好,2019 年至 2024 年惠泰的 CAGR 达 38.5%。

当然,好的并购标的往往也意味着不菲的交易对价。

2024 年初迈瑞以高于市场公允价约 62 亿的对价收购了惠泰医疗共计 24.61% 的股份、并获得实际控制权(惠泰医疗 24.61% 股份所对应的市场公允价值约 15 亿,迈瑞支付对价约 77 亿)。

于购买日,惠泰医疗的净资产账面价值约 21 亿,公允价值约 61 亿,两者差异主要反映在无形资产上——无形资产账面价值约 8100 万,公允价值 45.7 亿。

针对此次并购,迈瑞付出高昂对价的目的是获得惠泰的控制权,从而掌握惠泰在心血管领域的技术和客户资产、以及押注对应的市场前景;虽然惠泰营收增速较高(过去四年 CAGR 为 45%),但受限于营收规模(2024 年营收规模约 20.66 亿),中短期内难以成为迈瑞的营收主力;同时在绝对的股份数量上,迈瑞也仅仅只占据不到 1/4 的比例;并且在完成并购后,惠泰的高 PE 倍数也没有给迈瑞的估值带来明显增益。

这意味着迈瑞在向高值领域的并购交易中,一是其可能需要付出很高的对价和出让更多的权益代价,二是并购标的也需要较长的发展周期来形成可观的规模和利润,三是需要尽可能筛选非上市公司作为并购标的,从而获得估值上的直接增益。

所以,尽管迈瑞在其主业领域有着可观的营收规模、利润结构、以及现金流状况,但在向高值医疗器械领域的外延式并购过程中,这一经营优势并不能完全转化为资本优势。

迈瑞不仅需要认真筛选有高成长和高价值的细分赛道、甄别具有技术优势和增长潜力的公司标的,而且可能还需要借助经济周期的起浮来提升并购的效用,从而尽可能保证并购后业务的持续性和商业效益。

这种愈发高企的交易难度也就表明,迈瑞通过并购驱动公司增长的逻辑已经面临逐步弱化的情形,其需要更加强化在专业化临床领域、高值医疗耗材市场的自研能力及产出效果。

从并购到自研:自主创新是重构迈瑞价值的关键

纵观迈瑞的发展历程,其通过前瞻性的海内外并购交易筑成现如今的业务基本盘,并在 2023 年营收增速出现下滑时成功完成对惠泰的并购交易,从而拓展了其具备高值业务的价值属性。

客观上,迈瑞仍具备持续并购的能力,但由于惠泰这类标的公司本身所具备的市场稀缺性,迈瑞在后期发展上是选择继续并购优质公司还是转向内生成长或许并不完全取决于其主观意志。

所以在主观能动性维度,迈瑞转向自研驱动价值增长或许更为 “实际”。

自 2017 年-2024 年,迈瑞的研发开支均维持营收占比约 10%,仍有比较充足的财务供给空间。《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》(国办发〔2024〕53 号)也明确提出 “加大对药品医疗器械研发创新的支持力度”。

根据近期报道,迈瑞医疗武汉基地正式开园,该基地作为集团第二增长曲线的 “培育皿”,承接微创外科、骨科、心血管、生物、原材料等相关业务,覆盖研发、工程转化、制造、客户培训等全价值链环节。据悉,该基地计划在 5 年内吸纳 2000 名员工(其中研发人才占比 60%),同时计划推出 20 款三类医疗器械,填补国产空白。

迈瑞从并购驱动逐步转向自研主导,本质仍是通过技术自主化重构产业话语权,这一转型符合我国制造业从产品竞争向技术突破的升级规律,也是中国医疗器械公司缩小与海外公司代际差距的必然转变。

下一阶段在高阶/高值领域的技术突破将是重构迈瑞其价值的关键。

题图来源:视觉中国