海澜之家赴港IPO,能否破解库存恶性循环?

导读

当"男人的衣柜"沦为"爸爸的衣柜",当百亿库存压顶成为发展桎梏,中国男装巨头海澜之家在2025年9月抛出的赴港IPO计划,更像是一份写给资本市场的转型自白书。

当“男人的衣柜”被年轻人戏称为“爸爸的衣柜”,当百亿库存成为财务报表上刺眼的数字,当门店数量首次出现净减少——这个曾经创造过“一年逛两次”营销神话的男装巨头,正站在转型的十字路口。

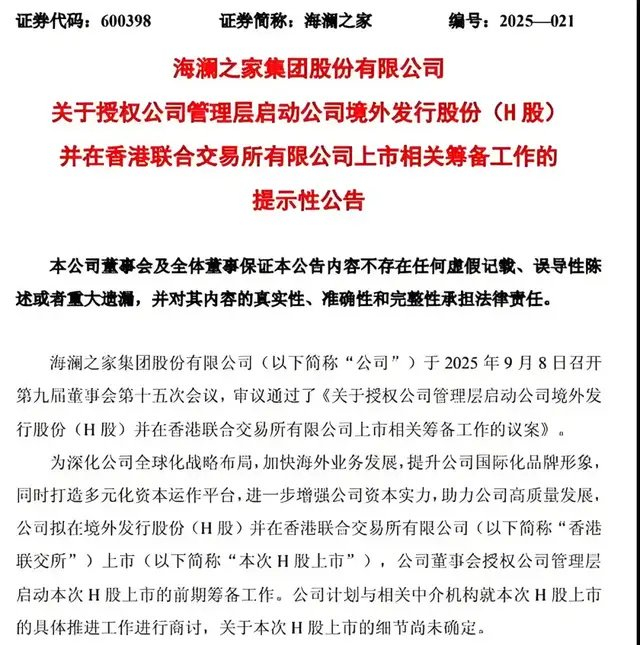

近日,海澜之家宣布启动赴港IPO计划,拟通过H股上市筹集资金深化全球化布局。但在这场看似宏大的资本运作背后,实则是一场关于品牌年轻化、库存破局与模式革新的生死突围。

从“国民男装”到“爸爸专属”

品牌老化危机

回溯品牌发展史,海澜之家的崛起堪称中国服装行业的经典案例。1988年周建平以30万元承包毛纺厂起步,2001年更名海澜集团,2014年借壳上市成为“男装第一股”。其独创的“轻资产+代工”模式曾助力快速扩张:通过ODM模式将生产外包,与供应商形成“可退货”与“不可退货”双轨机制,既降低库存风险,又实现轻装上阵。

巅峰时期,全国门店超7200家,主品牌“海澜之家系列”年营收突破200亿元,广告语“男人的衣柜”“一年逛两次”更成为街头巷尾的流行语。但时代浪潮的转向往往猝不及防。随着Z世代成为消费主力,个性化、场景化、社交化的消费需求彻底颠覆传统男装市场格局。

当年轻男性更倾向选择耐克、安踏的运动科技感,Zara、优衣库的快时尚更新率,或是国潮品牌的原创设计时,海澜之家的“商务稳重”定位反而成了桎梏。社交平台上,“95后”用户直言海澜之家是“40+专属”,而其近年来推出的年轻化子品牌如“黑鲸”“OVV”等,尚未在主流消费群体中形成强认知。

这种认知断层直接反映在财务数据上。2025年上半年财报显示,主品牌营收同比下降5.86%至83.95亿元,为近三年同期最低;加盟店数量净减少174家,直营门店占比虽提升至29.12%,但单店效能未见显著改善。

更令人担忧的是,作为衡量运营效率的核心指标,库存周转天数高达323天,存货规模达102.55亿元,较去年同期增长7.35%。这意味着,每件商品从入库到售出平均需要近11个月,资金占用成本与跌价风险持续累积。

为破解困局,海澜之家近年尝试了多重转型路径:签约年轻偶像代言、联名国潮IP、布局直播电商、拓展海外门店。但效果似乎未达预期——2025年上半年,公司净利润同比下滑3.42%,主品牌营收持续萎缩,库存压力不减反增。有行业分析师指出,其转型难点在于“既要维护传统客群的基本盘,又要培育新客群的增量市场”,这种左右互搏的战略定位导致资源分散,难以形成合力。

代工模式与百亿库存的恶性循环

如果说品牌老化是海澜之家的“面子”问题,那么库存积压则是其“里子”危机。

在“ODM+可退货”模式下,海澜之家将设计提案交由供应商细化,终端滞销商品可部分退回供应商。这种模式在扩张期确实发挥了“轻资产”优势——2014-2020年间,公司营业收入从123.38亿元增长至179.59亿元,门店数量从3000余家扩张至7200家。

但当市场增速放缓、消费偏好转变时,代工模式的弊端开始显现:产品设计权分散导致同质化严重,供应商为降低退货风险倾向于生产保守款式,进一步加剧品牌老化;而“可退货”机制虽转移了部分库存风险,但退货商品仍需时间处理,实际库存压力仍由品牌方承担;最关键的是,这种模式削弱了品牌对供应链的掌控力,难以实现“小单快反”的柔性生产。

对比国际快时尚巨头ZARA,其库存周转天数仅30-40天,核心在于强大的供应链整合能力——从设计到上架仅需2-3周,通过大数据实时追踪销售数据,动态调整生产计划。而海澜之家的代工模式导致设计-生产-销售链条过长,难以快速响应市场变化。当消费者转向“小批量、多频次、个性化”的消费需求时,传统“订货会+批发”模式必然导致库存积压。

为消化库存,海澜之家近年加大了促销力度与线上渠道拓展。2025年上半年,通过直播带货、会员专享等方式提升线上销售占比,但更深远的影响在于品牌价值的稀释。频繁打折促销虽能短期缓解库存压力,却可能损害"不打折"品牌定位,影响毛利率。

当年轻消费者将海澜之家与"折扣""库存"关联,其品牌溢价能力将进一步受损,形成"库存高企—打折促销—品牌贬值—销售下滑"的恶性循环。有券商研报指出,若库存周转天数无法降至200天以内,海澜之家的毛利率与现金流将持续承压。

2025年上半年财报揭示的数字令人揪心:海澜之家营业收入115.66亿元,同比微增1.73%,净利润却同比下滑3.42%至15.8亿元。主品牌"海澜之家系列"营收同比下降5.86%至83.95亿元,创近三年同期新低。更严峻的是,其加盟店数量净减少174家,直营门店占比虽提升至29.12%,但单品牌门店总数已缩水至5723家。

当耐克、阿迪、安踏等运动品牌占据年轻男性衣橱,当Zara、优衣库等快时尚品牌以"快反"模式满足即时需求,当国潮品牌以文化叙事打动新生代,海澜之家曾引以为傲的"一年逛两次"的广告逻辑已难以维系。

面对国内市场的增长瓶颈,海澜之家将赴港IPO视为“全球化战略的关键一步”。从2017年马来西亚首店落地,到如今东南亚布局HLA concept、HLA lifestyle等四种门店形态,再到计划2025年下半年在悉尼开设澳大利亚首店,其海外扩张路径清晰可见。但海外营收占比仍显微小。2020-2024年,海外收入从1.11亿元增至3.55亿元,但占总营收比重始终未超过2%。

资本市场更关注的是:IPO能否真正解决品牌老化、库存积压、模式创新等深层问题?海澜之家的赴港IPO计划既是一次资本运作,更是一场关乎生死的转型实验。真正的转机不在于上市本身,而在于上市后战略执行的质量。资金能否高效转化为产品创新、供应链优化、品牌年轻化的动能?多元化战略能否真正挑起重担?品牌形象能否实现从"爸爸的衣柜"到"国民时尚品牌"的蜕变?这些才是核心挑战。