“少量产品原料来自日本海洋”,珀莱雅产品有无核污染风险?

不管是生产工艺出现问题还是产品配方模糊不清,珀莱雅多次出现的产品质量危机,或许说明公司在产品研发上的重视程度上欠佳。

作者 | 何乐

来源 | 经理人融媒体中心

珀莱雅作为近几年迅速崛起的国内本土化妆品品牌,其发展动态不仅受到投资者关注,其产品安全更关乎众多消费者的健康。继去年珀莱雅的“羽感防晒”单品因“生产工艺”出现产品质量参差不齐后,今年另一单品双抗精华因虚假宣传被罚20万元。

珀莱雅的产品多次出现质量问题,或许和其在研发方面的重视程度有关。近5年来,珀莱雅的研发费用投入仅约4亿元,与超83亿元的销售费用、逾66亿元的形象宣传推广费对比相差悬殊,而且公司2022年的研发费用率不及贝泰妮、华熙生物等同行可比公司。另外,值得注意的是,珀莱雅存在着部分产品的原料来自日本海洋的情况,那么公司产品有无核废水污染风险呢?这值得消费者警惕。

此外,公司的联合创始人方玉友近日来股权被司法冻结以及其多次减持套现的行为同样值得关注。

联合创始人股权被司法冻结

6月13日,珀莱雅发布公告显示,公司董事方玉友所持的占公司总股本的4.2933%股份被司法冻结,占方玉友所持股份的28.5806%。其中,方玉友系珀莱雅联合创始人兼董事、总经理,是珀莱雅第三大持股股东。

珀莱雅在公告中称,温州市中级人民法院下达(2023)浙03执保140号《财产保全告知书》,因鲍菊兰与方玉友、方玉占股权转让纠纷一案,因执行保全需要,冻结方玉友持有的珀莱雅 1704万股股份。

其中,方玉友系创始人侯军呈配偶方爱琴的弟弟,方玉友、方玉占系兄弟。

资料显示,方玉友所持股份被冻结起始日期为5月26日,然而时隔半个月珀莱雅才披露,此举引发了不少投资者的质疑。

而鲍菊兰何许人也?与方玉友、方玉占股权转让纠纷案是何事宜,对公司的发展是否有影响呢?

值得注意的是,从高管增减持情况来看,从2020年开始,方玉友就在不断减持珀莱雅的股份,截至2023年4月21日,方玉友已经公布了四份减持计划。2020年11月,方玉友所持股份刚刚解禁,11月17日,珀莱雅就发公告表示,方玉友因自身资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易的方式,减持其所持有的公司股份不超过8,044,676股,占方玉友所持有公司股份数的16.4654%。截至公告发布日,方玉友所持公司股份比例为24.29%。

今年4月21日,方玉友又公布了新一轮的减持计划。珀莱雅公告显示,方玉友拟通过大宗交易的方式,在公告披露之日起3个交易日之后的6个月内,减持股份不超过 425.28万股,占其所持公司股份的9.99%,占公司总股本的1.5%股份。截至公告发布日,方玉友所持珀莱雅的股份比例已经从2020年11月17日的24.29%下降为15.02%,期间减少比例为9.27%,将近10%。

珀莱雅2017年11月15日上市,每股发行价格为15.34元,上市后股价最高涨至2023年2月17日的138.91元/股(前复权,下同),约是发行价的9倍。截至今年6月16日收盘,珀莱雅股价为113.03元/股。对于IPO前取得公司股份的大股东而言,截至目前,其所持股份已经出现了巨额浮盈,在公司股价处于较高位时减持,即可巨额套现。

经笔者统计,截至2023年2月10日,仅2023年,方玉友通过减持股份套现约5.30亿元。另外据《经济观察报》粗略统计,自2020年11月起至2023年一季度止,方玉友减持套现已经超过30亿元。

方玉友作为公司联合创始人,减持如此频繁,难道只是因为“自身资金需求”吗?在资本市场中,一般而言,公司管理层比普通中小股民更了解公司的经营状况和发展前景,若不看好公司或公司出现了什么重大变故,不少管理层或选择提前套现离场,而方玉友从2020年股票解禁开始,就频繁减持,其中的原因究竟是为何呢?珀莱雅在经营上或公司家族内部管理上,是否有重大变故或矛盾分歧?

此外,在4月21日的减持计划公告中,除方玉友之外,珀莱雅控股股东、实际控制人侯军呈,副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉,副总经理金衍华也同时公布了减持计划。

研发费用率不及同行,产品或有核废水污染风险

资料显示,珀莱雅品牌由侯军呈、方玉友创立于2003年。侯军呈说,法国有个欧莱雅,日本有个欧珀莱,觉得这几个字代表着高端品质,所以起名珀莱雅。对于珀莱雅的品牌名称,争议也比较大,有人认为其蹭了高端品牌欧莱雅的流量和名气。

其中,2006年,由于珀莱雅旗下的“珀莱”、“泊莱美”、“珀莱雅”及“日本欧珀莱化妆品有限公司”“杭州欧珀莱化妆品有限公司”等一系列品牌,涉嫌侵犯日本资生堂旗下知名品牌——欧珀莱的注册商标专用权,构成不正当竞争,珀莱雅于2006年底被山东省法院判赔对方25万元经济补偿,并停止侵权。

但不可否认的是,珀莱雅近几年来凭借着的出色的经营,成为了中国本土化妆品品牌市值数一数二的大牛股。2022年,珀莱雅实现营业收入63.85亿元,同比增长37.85%,归母净利润为8.17亿元,同比增长41.88%。截至6月19日,公司市值达到436.4亿元。

珀莱雅近年来的快速发展,离不开公司的营销。近五年来,2018年至2022年,珀莱雅的销售费用分别为8.86亿元、12.23亿元、14.97亿元、19.92亿元、27.86亿元,销售费用率则为37.52%、39.16%、39.90%、42.98%、43.63%。其中形象宣传推广费分别为5.00亿元、8.39亿元、12.26亿元、16.73亿元、24.20亿元,累计达到66.58亿元。可见公司大部分的销售费用都是用于品牌营销宣传了。

对比行业中排名靠前的贝泰妮、华熙生物,2022年二者的销售费用为20.48亿元、30.49亿元,销售费用率为40.84%、47.95%。从销售费用投入占营业收入比重情况来看,珀莱雅、贝泰妮、华熙生物的销售费用基本都在40%以上,珀莱雅仅次于华熙生物,排行第二。

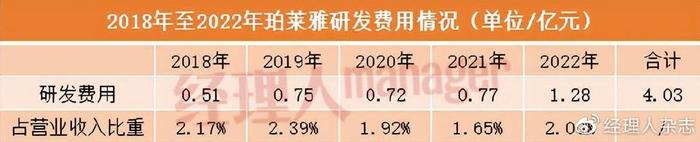

但研发费用方面,近五年来,珀莱雅的研发费用可谓是少之又少。2018年至2022年,研发费用分别为0.51亿元、0.75亿元、0.72亿元、0.77亿元、1.28亿元,研发费用占营业收入比重为2.17%、2.39%、1.92%、1.65%、2.0%。对比贝泰妮、华熙生物情况,2022年二者的研发费用为2.55亿元、3.88亿元,研发费用率5.08%、6.10%。在研发投入方面,珀莱雅的研发费用是最少的。

与近五年来高达66.58亿元的形象宣传推广费相比,珀莱雅近5年来在研发费用上仅投入4.03亿元,二者对比悬殊。

在美妆行业,重营销是无可避免的,但是产品研发也同样不可忽视。近年来,珀莱雅多次出现产品质量问题,或许和其轻研发存在一定的关系。

今年5月,珀莱雅大单品双抗精华因虚假宣传被罚20万元。根据国家企业信用信息公示系统官网信息,珀莱雅全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公司(以下简称“美丽谷”)因虚假宣传被处罚20万元。美丽谷主要负责珀莱雅在淘宝、天猫、(拥有各品牌的淘宝官方旗舰店)等平台珀莱雅各品牌的网络销售业务。

根据处罚公告,珀莱雅在抖音、微信微商城、小红书等平台上销售的一款名为“珀莱雅双抗精华2.0”的产品宣称含有2%麦角硫因、1%脱羧肌肽等内容。但根据当事人提供的《产品配方表》,2%麦角硫因、1%脱羧肌肽系指麦角硫因、脱羧肌肽溶液在产品配方中添加的质量百分比含量,而麦角硫因、脱羧肌肽纯物质在产品配方中的实际质量百分比含量分别为0.001%、0.1%。

据了解,该次处罚中所涉产品珀莱雅双抗精华2.0是珀莱雅于2021年4月在双抗精华1.0的基础上全新升级推出的大单品。在此前的宣传中,该产品主打四大抗氧王牌“高浓度的麦角硫因”“EUK-134囊泡”“LIPOCHROMAN-6”“雨生红球藻虾青素”,加上抗糖新宠——“脱羧肌肽”一度撑起了珀莱雅双抗精华2.0“抗氧抗糖”两大王炸功效。基于宣传中强劲的功效,这款产品一度火爆线上。

值得注意的是,去年4月,珀莱雅的另一大单品“羽感防晒”被网友质疑不同批次的物理防晒剂含量大有不同,其防晒力度差。对此珀莱雅官方回应称,“羽感防晒(珀莱雅轻享阳光羽感养护精华防晒液)自备案以来,配方从未更改,由于是油包水低黏度的防晒产品,生产工艺难度高,在检查中珀莱雅发现部分批次成品存在差异。”

如今,在珀莱雅的天猫旗舰店已经搜索不到“羽感防晒”的产品,但是相似产品“云朵防晒”成为了珀莱雅的另一防晒大单品。而云朵防晒的配方与生产工艺如何,防晒力度与效果是否优于羽感防晒,或许还需要消费者来检验。

不管是生产工艺出现问题还是产品配方模糊不清,珀莱雅多次出现的产品质量危机,或许说明公司在产品研发上的重视程度上欠佳。

另外值得注意的是,由于日本核废水的排放,引发了消费者对不少化妆品企业产品生产与原料来源的信任危机。在投资者互动平台上,有投资者询问“公司目前的产品中有使用海洋生物提取物的产品吗?日本排放核废水是否会对公司的产品产生影响吗?”,而珀莱雅回复称:“公司目前有极少量产品使用源自日本的海洋原料”,但是其又强调称“公司的产品及使用的原料均经过严格评估和安全检测,符合国家相关标准。公司近期启动针对海洋原料和日本原料采取核辐射检测,日本核废水排放对公司影响不大。”

由于核废水的危害极大,对消费者的损害几乎不可逆,那么珀莱雅具体有哪些产品的原料是来自日本海洋原料呢?

在2022年的年报中输入“日本”的关键词检索,可发现11处含有日本关键字的表述。其中珀莱雅的洗护品牌Off&Relax,系日本研发生产,主价格区间 150-200 元,以线上为主要销售渠道。那么该产品是否存在风险呢?另外,据珀莱雅的新研发策略,其正在筹备日本研发中心,那么,公司设立日本研发中心的考量是什么呢?公司未来在日本研发的新产品原料是否会来自日本,有无核废水污染风险?

针对文中诸多疑问,《经理人》杂志融媒体致函珀莱雅,但截至发稿,未获得回复。